Эта наша встреча с заслуженным работником транспорта России, кандидатом философских наук, ректором Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации С.И. Красновым, конечно же, была не первой, мы знакомы по долгу службы, есть общие товарищи, друзья, но мысль облечь наш разговор в форму интервью – пришла ко мне именно сейчас. Если честно, любая наша встреча с этим человеком всегда оказывается интересной и запоминающейся. Несколько слов вообще о С.И. Краснове. Родился в 1959 году в небольшом городке Инза Ульяновской области, в 17 лет стал лаборантом в одном из подразделений авиационного центра. Расставался он с ним только на период службы в армии. Получается, что почти вся его сознательная трудовая жизнь связана с авиацией.

– Сергей Иванович, что представляет собой возглавляемое Вами учебное заведение?

– Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, как многие привыкли называть нас в обиходе или кратко – УВАУ ГА. Если официально, то звучит это как Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования гражданской авиации (институт), т.е. в полной аббревиатуре – это ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (и). Оно является одним из ведущих российских учебных заведений, которое осуществляет подготовку основного контингента авиационного персонала для отрасли. В 2010 году наше училище успешно прошло процедуру повторного лицензирования и государственной аккредитации до 2016 года, что позволяет уверенно говорить о завтрашнем дне учебного заведения и планировать его дальнейшее развитие.

В институте ведется обучение, согласно стандарту, курсантов и студентов по восьми образовательным программам высшего профессионального образования. Кроме того, в трех филиалах института (Сасовское и Краснокутское летные училища, Омский летно-технический колледж) ведется обучение по 12 программам среднего профессионального образования. И у нас есть аспирантура, где осуществляется подготовка аспирантов и соискателей по научной специальности «Эксплуатация воздушного транспорта».

– Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, как многие привыкли называть нас в обиходе или кратко – УВАУ ГА. Если официально, то звучит это как Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования гражданской авиации (институт), т.е. в полной аббревиатуре – это ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (и). Оно является одним из ведущих российских учебных заведений, которое осуществляет подготовку основного контингента авиационного персонала для отрасли. В 2010 году наше училище успешно прошло процедуру повторного лицензирования и государственной аккредитации до 2016 года, что позволяет уверенно говорить о завтрашнем дне учебного заведения и планировать его дальнейшее развитие.

В институте ведется обучение, согласно стандарту, курсантов и студентов по восьми образовательным программам высшего профессионального образования. Кроме того, в трех филиалах института (Сасовское и Краснокутское летные училища, Омский летно-технический колледж) ведется обучение по 12 программам среднего профессионального образования. И у нас есть аспирантура, где осуществляется подготовка аспирантов и соискателей по научной специальности «Эксплуатация воздушного транспорта».

– Какие факультеты, кафедры, другие подразделения функционирует непосредственно в училище сегодня?

– Учебное заведение – это своеобразный и достаточно сложный механизм по своей структуре и одновременно понятный в общем плане его построения. У нас несколько факультетов, это: эксплуатации авиационной техники и управления воздушным движением; подготовки авиационных специалистов; безотрывных форм обучения. Есть тренажерный центр, авиационный учебный центр, своя медико-санитарная часть и три филиала, кроме того, на основной базе работают 15 кафедр.

Расскажу буквально о нескольких кафедрах, к примеру, кафедра общепрофессиональных дисциплин, где наши курсанты с началом обучения изучают такие общепринятые в высшей школе предметы, как начертательная геометрия и инженерная графика, теоретическая механика, основы термодинамики и гидравлики, материаловедение, электротехника и электроника. Кафедра располагает несколькими хорошо оборудованными лабораториями и специализированными классами по отдельным дисциплинам.

Кафедра летной эксплуатации и безопасности полетов создана в современном на сегодня виде относительно недавно, но является одной из ведущих. Она имеет в своем составе лабораторию безопасности полетов и человеческого фактора, научно-исследовательскую лабораторию практической аэродинамики и летной эксплуатации воздушных судов (НИЛ ПА и ЛЭ ВС). На этой кафедре – своя современная аэродинамическая труба, а также универсальный рабочий гидростенд, все это эффективно используется в учебном процессе и научных исследованиях.

Еще одним учебно-научным структурным подразделением училища является кафедра управления воздушным движением, которая работает уже с 1994 года. Профессорско-преподавательский состав кафедры обладает большим практическим опытом в области организации воздушного движения, она является выпускающей и работает по двум основным учебным планам.

Кафедра поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов берет свое начало еще с Высших центральных курсов, а с 2000 года она осуществляет подготовку курсантов очной формы обучения и студентов-заочников. Первый выпуск специалистов-спасателей с высшей профессиональной подготовкой состоялся в 2005 году, в настоящее время по этой специализации в училище обучается более 350 человек. На кафедре ведется значительная образовательная, учебно-методическая и научно-исследовательская работа по учебным дисциплинам и подготовке научно-педагогических кадров, повышению квалификации специалистов поиска и спасания.

О многих еще кафедрах мне хотелось рассказать, но «время торопит», эта наша встреча далеко не крайняя…

– Как Вы оцениваете потенциал училища в отношении уровня профессорско-преподавательского и командно-инструкторского состава?

– Ожидаемый вопрос. Понятийный аппарат в данном отношении достаточно обширен и позволяет оперировать большим количеством характеристических параметров и критериев, в зависимости от целевой функции. Проще говоря, что нам необходимо выделить и подчеркнуть по ходу доклада, на то и обращаем больше внимания...

В нашем случае, я полагаю, будет достаточным обзорно охарактеризовать профессорско-препода¬ва¬тель¬ский состав, который включает у нас более двух сотен человек, из которых 5 докторов наук и 87 кандидатов наук. В летной службе работают 52 опытных летчика-инструктора и 9 штурманов-инструкторов, из которых 5 – имеют почетное звание «Заслуженный пилот России», 2 – «Заслуженный пилот СССР» и

1– «Заслуженный штурман Российской Федерации». Кроме того, в училище работают 5 человек, которые удостоены звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», есть заслуженные врач, учитель и работник высшей школы Российской Федерации.

Вообще особыми званиями у нас отмечены многие специалисты, например, 18 – имеют звание «Почетный работник высшего профессионального образования», 14 – «Почетный работник транспорта». За многолетний и добросовестный труд в авиатранспортной отрасли 76 специалистов отмечены знаками «Отличник Аэрофлота» и «Отличник воздушного транспорта», многие награждены орденами и медалями.

– Как и многое вокруг, училище прошло непростой путь реформирования. Новая структуризация столь специфичного учебного заведения для транспортной отрасли – это кластерный подход, дань времени или же объективная необходимость?

– Некоторым может показаться, что такой подход к новому структурно-административному формированию современного учебного заведения действительно является «данью моде», как Вы заметили. Но на самом деле это объективная необходимость в реальном масштабе времени. Понимаете, разрозненные структурные единицы более подвержены отрицательным воздействиям со стороны рыночной экономики. Например, в первые постсоветские годы стали резко уничтожаться все имеющиеся годами наработанные нашими предшественниками экономические, технические, методические связи, взаимоотношения. Трудности встали на пороге каждого учебного заведения, проблемы возникали, как говорится, на ровном месте…

Хроническое недофинансирование, госзаказ «приказал долго жить», кадры начали уходить… Только и оставалось думать о том, как выжить в подобных условиях, что делать. Конечно, не так просто и легко пришло к нам такое решение. Что-то «спустили сверху», что-то родилось в недрах наших коллективов, в дискуссиях, а затем начали выстраивать новую образовательную систему. Если быть более точным, все началось с модернизационных моментов, а там стали вырисовываться черты нового облика, как Вы заметили – кластерного типа, но на сегодня сделаны только первые шаги, еще предстоит большая практическая работа. Это отдельная тема и, по нашему мнению, вопросов пока больше чем ответов. Предстоит многое сделать, обсудить с руководством и коллегами, просчитать, экономически обосновать, наметить пути реализации и так далее… Будем работать.

– Учебное заведение – это своеобразный и достаточно сложный механизм по своей структуре и одновременно понятный в общем плане его построения. У нас несколько факультетов, это: эксплуатации авиационной техники и управления воздушным движением; подготовки авиационных специалистов; безотрывных форм обучения. Есть тренажерный центр, авиационный учебный центр, своя медико-санитарная часть и три филиала, кроме того, на основной базе работают 15 кафедр.

Расскажу буквально о нескольких кафедрах, к примеру, кафедра общепрофессиональных дисциплин, где наши курсанты с началом обучения изучают такие общепринятые в высшей школе предметы, как начертательная геометрия и инженерная графика, теоретическая механика, основы термодинамики и гидравлики, материаловедение, электротехника и электроника. Кафедра располагает несколькими хорошо оборудованными лабораториями и специализированными классами по отдельным дисциплинам.

Кафедра летной эксплуатации и безопасности полетов создана в современном на сегодня виде относительно недавно, но является одной из ведущих. Она имеет в своем составе лабораторию безопасности полетов и человеческого фактора, научно-исследовательскую лабораторию практической аэродинамики и летной эксплуатации воздушных судов (НИЛ ПА и ЛЭ ВС). На этой кафедре – своя современная аэродинамическая труба, а также универсальный рабочий гидростенд, все это эффективно используется в учебном процессе и научных исследованиях.

Еще одним учебно-научным структурным подразделением училища является кафедра управления воздушным движением, которая работает уже с 1994 года. Профессорско-преподавательский состав кафедры обладает большим практическим опытом в области организации воздушного движения, она является выпускающей и работает по двум основным учебным планам.

Кафедра поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов берет свое начало еще с Высших центральных курсов, а с 2000 года она осуществляет подготовку курсантов очной формы обучения и студентов-заочников. Первый выпуск специалистов-спасателей с высшей профессиональной подготовкой состоялся в 2005 году, в настоящее время по этой специализации в училище обучается более 350 человек. На кафедре ведется значительная образовательная, учебно-методическая и научно-исследовательская работа по учебным дисциплинам и подготовке научно-педагогических кадров, повышению квалификации специалистов поиска и спасания.

О многих еще кафедрах мне хотелось рассказать, но «время торопит», эта наша встреча далеко не крайняя…

– Как Вы оцениваете потенциал училища в отношении уровня профессорско-преподавательского и командно-инструкторского состава?

– Ожидаемый вопрос. Понятийный аппарат в данном отношении достаточно обширен и позволяет оперировать большим количеством характеристических параметров и критериев, в зависимости от целевой функции. Проще говоря, что нам необходимо выделить и подчеркнуть по ходу доклада, на то и обращаем больше внимания...

В нашем случае, я полагаю, будет достаточным обзорно охарактеризовать профессорско-препода¬ва¬тель¬ский состав, который включает у нас более двух сотен человек, из которых 5 докторов наук и 87 кандидатов наук. В летной службе работают 52 опытных летчика-инструктора и 9 штурманов-инструкторов, из которых 5 – имеют почетное звание «Заслуженный пилот России», 2 – «Заслуженный пилот СССР» и

1– «Заслуженный штурман Российской Федерации». Кроме того, в училище работают 5 человек, которые удостоены звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», есть заслуженные врач, учитель и работник высшей школы Российской Федерации.

Вообще особыми званиями у нас отмечены многие специалисты, например, 18 – имеют звание «Почетный работник высшего профессионального образования», 14 – «Почетный работник транспорта». За многолетний и добросовестный труд в авиатранспортной отрасли 76 специалистов отмечены знаками «Отличник Аэрофлота» и «Отличник воздушного транспорта», многие награждены орденами и медалями.

– Как и многое вокруг, училище прошло непростой путь реформирования. Новая структуризация столь специфичного учебного заведения для транспортной отрасли – это кластерный подход, дань времени или же объективная необходимость?

– Некоторым может показаться, что такой подход к новому структурно-административному формированию современного учебного заведения действительно является «данью моде», как Вы заметили. Но на самом деле это объективная необходимость в реальном масштабе времени. Понимаете, разрозненные структурные единицы более подвержены отрицательным воздействиям со стороны рыночной экономики. Например, в первые постсоветские годы стали резко уничтожаться все имеющиеся годами наработанные нашими предшественниками экономические, технические, методические связи, взаимоотношения. Трудности встали на пороге каждого учебного заведения, проблемы возникали, как говорится, на ровном месте…

Хроническое недофинансирование, госзаказ «приказал долго жить», кадры начали уходить… Только и оставалось думать о том, как выжить в подобных условиях, что делать. Конечно, не так просто и легко пришло к нам такое решение. Что-то «спустили сверху», что-то родилось в недрах наших коллективов, в дискуссиях, а затем начали выстраивать новую образовательную систему. Если быть более точным, все началось с модернизационных моментов, а там стали вырисовываться черты нового облика, как Вы заметили – кластерного типа, но на сегодня сделаны только первые шаги, еще предстоит большая практическая работа. Это отдельная тема и, по нашему мнению, вопросов пока больше чем ответов. Предстоит многое сделать, обсудить с руководством и коллегами, просчитать, экономически обосновать, наметить пути реализации и так далее… Будем работать.

– Каково Ваше видение потенциальных возможностей УВАУ ГА, например, в подготовке кадров ВВС на угрожаемый период?

– Необходимо заметить, что наше учебное заведение является потенциальным партнером в подготовке кадров для ВВС и других силовых структур России на период возникновения экстремальных военно-политических, кризисных условий. Более половины специальностей, по которым мы ведем подготовку, могут быстро трансформироваться под насущные задачи силовиков. Например, летчики, авиационные техники, диспетчеры, поисковики-спасатели, а также специалисты авиатопливного обеспечения. Кроме того, и многие другие специалисты обязательно будут выполнять мобилизационные задачи для государственных органов исполнительной власти. Или даже будут призваны в строевые части на офицерские должности.

С этой целью наши курсанты проходят специальную подготовку на военной кафедре, которая существует у нас с 1995 года, была создана на основании постановления Правительства России и приказа начальника Управления кадров и образования Минобороны. Курсанты изучают военные дисциплины, основы воинской службы, проходят практику в авиационных подразделениях и частях Вооруженных Сил России, что предусмотрено учебным планом. Подготовка ведется по трем основным военно-учетным специальностям: подготовка летчиков для Военно-транспортной авиации; подготовка штурманов; подготовка офицеров боевого управления полетами авиации с наземных ПУ, которые могут иметь в своем распоряжении современные радиотехнические и локационные системы наведения и управления.

Мы считаем такой подход к делу подготовки наших специалистов – государственным, хотя некоторые «горячие головы» иногда рассуждают совсем по-иному. Но… «держи порох сухим», считали наши великие предки и были всегда правы.

– Необходимо заметить, что наше учебное заведение является потенциальным партнером в подготовке кадров для ВВС и других силовых структур России на период возникновения экстремальных военно-политических, кризисных условий. Более половины специальностей, по которым мы ведем подготовку, могут быстро трансформироваться под насущные задачи силовиков. Например, летчики, авиационные техники, диспетчеры, поисковики-спасатели, а также специалисты авиатопливного обеспечения. Кроме того, и многие другие специалисты обязательно будут выполнять мобилизационные задачи для государственных органов исполнительной власти. Или даже будут призваны в строевые части на офицерские должности.

С этой целью наши курсанты проходят специальную подготовку на военной кафедре, которая существует у нас с 1995 года, была создана на основании постановления Правительства России и приказа начальника Управления кадров и образования Минобороны. Курсанты изучают военные дисциплины, основы воинской службы, проходят практику в авиационных подразделениях и частях Вооруженных Сил России, что предусмотрено учебным планом. Подготовка ведется по трем основным военно-учетным специальностям: подготовка летчиков для Военно-транспортной авиации; подготовка штурманов; подготовка офицеров боевого управления полетами авиации с наземных ПУ, которые могут иметь в своем распоряжении современные радиотехнические и локационные системы наведения и управления.

Мы считаем такой подход к делу подготовки наших специалистов – государственным, хотя некоторые «горячие головы» иногда рассуждают совсем по-иному. Но… «держи порох сухим», считали наши великие предки и были всегда правы.

– В чем состоят основные особенности учебно-методической, научной и специальной подготовки будущих авиаторов в Ульяновске?

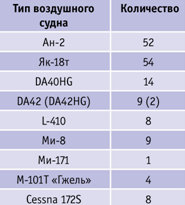

– Безусловно, особое внимание у нас уделяется подготовке именно пилотов, авиадиспетчеров и поисковиков-спасателей по программам высшего профессионального образования, осуществляемым в основном с 1993 года. К примеру, за этот период, по 2012 год включительно, подготовлено более 1600 пилотов с высшим образованием. Для выполнения плана учебно-летной подготовки на сегодняшний день УВАУ ГА (вместе с филиалами) располагает парком учебных воздушных судов (ВС) в количестве 161 единицы. По типам ВС это наглядно может быть проиллюстрировано таблицей.

Наряду с подготовкой пилотов, в институте много внимания уделяется вообще расширению спектра образовательных программ. Вот программа подготовки специалистов управления воздушным движением (УВД) одновременно с программой подготовки пилотов попала в число лучших инновационных образовательных программ высшего профессионального образования Российской Федерации. Подготовка специалистов организации воздушного движения осуществляется на современных тренажерах «Навигатор» и «Эксперт». Разработаны программы совместной подготовки курсантов-пилотов и курсантов-диспетчеров на тренажере Air English для отработки и совершенствования фразеологии радиообмена на английском языке по нормам, правилам и требованиям Международной организации гражданской авиации – ИКАО.

С учетом потребностей гражданской авиации у нас в 2007 году началась подготовка (по очной и заочной форме обучения) специалистов по инженерно-техническому обеспечению авиационной безопасности.

В этом году впервые выпущено 33 дипломированных представителя этой профессии. На сегодня для подготовки специалистов этого профиля нашим учебным заведением заключены договора с 16 российскими аэропортами. Итоги первого выпуска позволяют сделать вывод о востребованности выпускников, особенно в аэропортовых комплексах Московского аэроузла. И в других аэропортах России их охотно принимают на работу.

Еще один пример. По статистическим данным, на сегодняшний день более 30% персонала организаций авиатопливообеспечения аэропортов федерального значения не имеют профильного образования. С целью решения проблемы по ликвидации «дефицита» инженерно-технических кадров по авиационному топливному обеспечению (аэропортовых топливо-заправочных компаний), мы впервые в этом году провели набор курсантов и студентов-заочников по профилю подготовки бакалавров на специальность «Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиационных работ». Направление подготовки – 162700 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов.

Кроме того, у нас созданы уникальные возможности по достаточно хорошей профессиональной подготовке авиационных поисковиков-спасателей, потребность в которых с каждым годом в отрасли растет. Обстоятельства последних лет складывались таким образом, что в государственных авиационных структурах произошли значительные административно-управленческие преобразования, которые повлекли за собой большие перемены, именно в организации поисково-спасательного обеспечения полетов во всем воздушном пространстве России. Организация авиационно-космического поиска и спасания, как известно, была возложена вначале на ФАНС, а затем (с ликвидацией ФАНС в 2009 г.) перешла под эгиду Росавиации Министерства транспорта России. Фактически, на этот период только в Ульяновске полномасштабно функционировала специализированная кафедра по подготовке данных специалистов.

Выпускники этой кафедры готовы осуществлять аварийно-техническое обеспечение полетов в аэропортах, поисково-спасательные работы в зонах и районах ответственности РПСБ и в иных специализированных подразделениях авиакомпаний. Уже к выпуску у них формируются навыки, приобретается определенный опыт в обеспечении пожаротушения авиационных объектов, в проведении водолазно-спасательных работ, в парашютно-десантной подготовке. При этом их квалификационная подготовка позволяет осуществлять общий контроль и надзор за соблюдением техники безопасности в процессе всей производственной деятельности авиакомпании, что касается персонала, а таковая универсальность в современных условиях – достойный критериальный показатель для любого специалиста с высшим профессиональным образованием.

Тем более, целесообразно отметить, что для всех будущих специалистов-выпускников учебно-методическими планами предусмотрено то, что по окончании учебного заведения они получают достаточные знания по общественно-экономическим, техническим, организационно-управ¬ленческим дисциплинам. Выходят на государственные экзамены и защиту диплома, получив устойчивые теоретические базовые знания, определенные практические навыки и умение работать с трудовыми коллективами и видеть свое место в коллективе, а также профессионально и грамотно исполнять свои должностные обязанности.

– Безусловно, особое внимание у нас уделяется подготовке именно пилотов, авиадиспетчеров и поисковиков-спасателей по программам высшего профессионального образования, осуществляемым в основном с 1993 года. К примеру, за этот период, по 2012 год включительно, подготовлено более 1600 пилотов с высшим образованием. Для выполнения плана учебно-летной подготовки на сегодняшний день УВАУ ГА (вместе с филиалами) располагает парком учебных воздушных судов (ВС) в количестве 161 единицы. По типам ВС это наглядно может быть проиллюстрировано таблицей.

Наряду с подготовкой пилотов, в институте много внимания уделяется вообще расширению спектра образовательных программ. Вот программа подготовки специалистов управления воздушным движением (УВД) одновременно с программой подготовки пилотов попала в число лучших инновационных образовательных программ высшего профессионального образования Российской Федерации. Подготовка специалистов организации воздушного движения осуществляется на современных тренажерах «Навигатор» и «Эксперт». Разработаны программы совместной подготовки курсантов-пилотов и курсантов-диспетчеров на тренажере Air English для отработки и совершенствования фразеологии радиообмена на английском языке по нормам, правилам и требованиям Международной организации гражданской авиации – ИКАО.

С учетом потребностей гражданской авиации у нас в 2007 году началась подготовка (по очной и заочной форме обучения) специалистов по инженерно-техническому обеспечению авиационной безопасности.

В этом году впервые выпущено 33 дипломированных представителя этой профессии. На сегодня для подготовки специалистов этого профиля нашим учебным заведением заключены договора с 16 российскими аэропортами. Итоги первого выпуска позволяют сделать вывод о востребованности выпускников, особенно в аэропортовых комплексах Московского аэроузла. И в других аэропортах России их охотно принимают на работу.

Еще один пример. По статистическим данным, на сегодняшний день более 30% персонала организаций авиатопливообеспечения аэропортов федерального значения не имеют профильного образования. С целью решения проблемы по ликвидации «дефицита» инженерно-технических кадров по авиационному топливному обеспечению (аэропортовых топливо-заправочных компаний), мы впервые в этом году провели набор курсантов и студентов-заочников по профилю подготовки бакалавров на специальность «Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиационных работ». Направление подготовки – 162700 Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов.

Кроме того, у нас созданы уникальные возможности по достаточно хорошей профессиональной подготовке авиационных поисковиков-спасателей, потребность в которых с каждым годом в отрасли растет. Обстоятельства последних лет складывались таким образом, что в государственных авиационных структурах произошли значительные административно-управленческие преобразования, которые повлекли за собой большие перемены, именно в организации поисково-спасательного обеспечения полетов во всем воздушном пространстве России. Организация авиационно-космического поиска и спасания, как известно, была возложена вначале на ФАНС, а затем (с ликвидацией ФАНС в 2009 г.) перешла под эгиду Росавиации Министерства транспорта России. Фактически, на этот период только в Ульяновске полномасштабно функционировала специализированная кафедра по подготовке данных специалистов.

Выпускники этой кафедры готовы осуществлять аварийно-техническое обеспечение полетов в аэропортах, поисково-спасательные работы в зонах и районах ответственности РПСБ и в иных специализированных подразделениях авиакомпаний. Уже к выпуску у них формируются навыки, приобретается определенный опыт в обеспечении пожаротушения авиационных объектов, в проведении водолазно-спасательных работ, в парашютно-десантной подготовке. При этом их квалификационная подготовка позволяет осуществлять общий контроль и надзор за соблюдением техники безопасности в процессе всей производственной деятельности авиакомпании, что касается персонала, а таковая универсальность в современных условиях – достойный критериальный показатель для любого специалиста с высшим профессиональным образованием.

Тем более, целесообразно отметить, что для всех будущих специалистов-выпускников учебно-методическими планами предусмотрено то, что по окончании учебного заведения они получают достаточные знания по общественно-экономическим, техническим, организационно-управ¬ленческим дисциплинам. Выходят на государственные экзамены и защиту диплома, получив устойчивые теоретические базовые знания, определенные практические навыки и умение работать с трудовыми коллективами и видеть свое место в коллективе, а также профессионально и грамотно исполнять свои должностные обязанности.

– Что Вы стремитесь усовершенствовать в современном обучении курсантов и студентов? Например, в плане учебно-практической и тренировочной базы.

– В целях повышения качества подготовки будущих специалистов, совершенствования учебно-летного процесса, если пояснить конспективно, ведется определенная работа по следующим направлениям:

- разработка программ подготовки в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, а также с учетом требований, предъявляемым к выпускникам и молодым специалистам от ведущих российских авиакомпаний;

- модернизация всей материаль¬но-технической базы и учебно-лет¬ного процесса в связи с переходом основных авиакомпаний России на эксплуатацию авиационной техники нового поколения с электронной системой отображения полетной информации;

- совершенствование подготовки обучающихся по английскому языку с использованием новых, современных технологий обучения;

- более тесное сотрудничество с ведущими авиакомпаниями и российскими авиационными предприятиями вообще.

Повторяю, это очень кратко, времени остается не так много на беседу…

– В целях повышения качества подготовки будущих специалистов, совершенствования учебно-летного процесса, если пояснить конспективно, ведется определенная работа по следующим направлениям:

- разработка программ подготовки в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, а также с учетом требований, предъявляемым к выпускникам и молодым специалистам от ведущих российских авиакомпаний;

- модернизация всей материаль¬но-технической базы и учебно-лет¬ного процесса в связи с переходом основных авиакомпаний России на эксплуатацию авиационной техники нового поколения с электронной системой отображения полетной информации;

- совершенствование подготовки обучающихся по английскому языку с использованием новых, современных технологий обучения;

- более тесное сотрудничество с ведущими авиакомпаниями и российскими авиационными предприятиями вообще.

Повторяю, это очень кратко, времени остается не так много на беседу…

– Наряду с задачей подготовки профессионально пригодных специалистов для авиационной отрасли, стоит ли перед вами задача воспитания молодых людей, готовых беззаветно служить, как говорили в былые времена, воздушному флоту России…?

– Это глубоко философский вопрос, по важности он может быть приравнен к «шекспировскому» знаменитому – «быть или не быть». Если конкретно, одной из основных задач нашего учебного заведения, подчеркиваю, мы считаем не только подготовку высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли, но и воспитание достойных граждан нашего Российского государства.

Для этой цели у нас имеются опытные кадры профессорско-преподавательского состава, психологов, командиров-воспитателей и руководителей различных учебных подразделений, которые в своей повседневной работе в полной мере опираются на славные традиции авиации и используют свой уникальный жизненный опыт в подготовке специалистов-профессионалов и в воспитании достойных наследников русской, российской авиационной школы. Базовые возможности для такой работы у нас имеются уже сегодня, ведь недаром это одно из старейших учебных заведений авиационной отрасли не только в нашем государстве, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Как можно не гордиться этим… (немного подумав, Сергей Иванович встал и, пройдя по кабинету несколько шагов, как-то торжественно, мне показалось, продолжил).

Исторически сложилось так, что истоки нашего, в современном виде существующего, учебного заведения уходят в далекие годы, буквально пропитанные авиационным задором, энтузиазмом и патриотизмом. В далеком 1934 году в маленьком рабочем городишке Батайск, что не так далеко от Ростова-на-Дону, при Первой объединенной школе пилотов и авиатехников ГВФ были организованы Курсы высшей летной подготовки. Но в 1939 году, в связи с обострением международной обстановки Батайская летно-техническая школа передается ВВС РККА, а Курсы сохраняют за «гражданскими» и переводят их в Минеральные воды. Однако, сообразуясь с обстановкой, в октябре 1941 года их приходится срочно передислоцировать уже в Ташкент, где они продолжают переучивать и готовить специалистов на самолет Ли-2. До мая 1944 года они работают там, но затем Курсы возвращаются на свою основную базу – в Минводы. С 1947 года наши специалисты приступают к подготовке экипажей уже на Ил-12 и в этом же году курсы реорганизуются в Школу высшей летной подготовки (ШВЛП ГА), с перебазированием в Бугуруслан, Оренбургской области. Затем, в 1950 году – в Ульяновск.

В 1974 году на базе ШВЛП создается Центр совместного обучения летно-технического и диспетчерского состава стран членов СЭВ. В 1983 году в Центре был создан музей истории гражданской авиации.

С распадом СССР получилось так, что высшие авиационные училища ГА остались за пределами России (это Актюбинское и Кировоградское). В результате возникла проблема подготовки российских авиационных кадров с высшей подготовкой, тогда обратили внимание на Ульяновск. Было предложено на базе Центра создать Высшее авиационное училище. Распоряжением Правительства России от 23. 10. 1992г. № 1931-р было объявлено о создании УВАУ ГА, а летом 1993 года был произведен первый набор курсантов.

В дальнейшем сфера деятельности училища непрерывно расширялась и развивалась. В этом году исполняется 20 лет, как мы работаем по программам обучения курсантов по вузовской системе образования.

– Это глубоко философский вопрос, по важности он может быть приравнен к «шекспировскому» знаменитому – «быть или не быть». Если конкретно, одной из основных задач нашего учебного заведения, подчеркиваю, мы считаем не только подготовку высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли, но и воспитание достойных граждан нашего Российского государства.

Для этой цели у нас имеются опытные кадры профессорско-преподавательского состава, психологов, командиров-воспитателей и руководителей различных учебных подразделений, которые в своей повседневной работе в полной мере опираются на славные традиции авиации и используют свой уникальный жизненный опыт в подготовке специалистов-профессионалов и в воспитании достойных наследников русской, российской авиационной школы. Базовые возможности для такой работы у нас имеются уже сегодня, ведь недаром это одно из старейших учебных заведений авиационной отрасли не только в нашем государстве, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Как можно не гордиться этим… (немного подумав, Сергей Иванович встал и, пройдя по кабинету несколько шагов, как-то торжественно, мне показалось, продолжил).

Исторически сложилось так, что истоки нашего, в современном виде существующего, учебного заведения уходят в далекие годы, буквально пропитанные авиационным задором, энтузиазмом и патриотизмом. В далеком 1934 году в маленьком рабочем городишке Батайск, что не так далеко от Ростова-на-Дону, при Первой объединенной школе пилотов и авиатехников ГВФ были организованы Курсы высшей летной подготовки. Но в 1939 году, в связи с обострением международной обстановки Батайская летно-техническая школа передается ВВС РККА, а Курсы сохраняют за «гражданскими» и переводят их в Минеральные воды. Однако, сообразуясь с обстановкой, в октябре 1941 года их приходится срочно передислоцировать уже в Ташкент, где они продолжают переучивать и готовить специалистов на самолет Ли-2. До мая 1944 года они работают там, но затем Курсы возвращаются на свою основную базу – в Минводы. С 1947 года наши специалисты приступают к подготовке экипажей уже на Ил-12 и в этом же году курсы реорганизуются в Школу высшей летной подготовки (ШВЛП ГА), с перебазированием в Бугуруслан, Оренбургской области. Затем, в 1950 году – в Ульяновск.

В 1974 году на базе ШВЛП создается Центр совместного обучения летно-технического и диспетчерского состава стран членов СЭВ. В 1983 году в Центре был создан музей истории гражданской авиации.

С распадом СССР получилось так, что высшие авиационные училища ГА остались за пределами России (это Актюбинское и Кировоградское). В результате возникла проблема подготовки российских авиационных кадров с высшей подготовкой, тогда обратили внимание на Ульяновск. Было предложено на базе Центра создать Высшее авиационное училище. Распоряжением Правительства России от 23. 10. 1992г. № 1931-р было объявлено о создании УВАУ ГА, а летом 1993 года был произведен первый набор курсантов.

В дальнейшем сфера деятельности училища непрерывно расширялась и развивалась. В этом году исполняется 20 лет, как мы работаем по программам обучения курсантов по вузовской системе образования.

–Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития УВАУ ГА, о планах, грядущих мероприятиях, о чем мечтается Вам и Вашему коллективу.

–Действительно хороший вопрос, планов – громадье… Хотелось бы побыстрее осуществить мечту о строительстве нового учебного корпуса, дополнительного общежития для курсантов и молодых специалистов, построить для ребят спортивный комплекс с современным крытым бассейном и с современной зоной психолого-физиологической разгрузки.

В связи с ежегодным увеличением набора курсантов остро стоит вопрос о необходимости значительного расширения учебно-лабораторной базы и, конечно же, объектов соцкультбыта. Это не только на территории, которую Вы сегодня посетили, но и на территориях филиалов. Уже требуют капитального и текущего ремонта многие сооружения и объекты училищной инфраструктуры вообще, чтобы достойно выглядеть на фоне других учебных заведений города и региона в целом. Создать наиболее комфортные бытовые условия проживания для курсантов и молодых специалистов не только на главной базе, но и во всех наших филиалах. Чтобы компьютерная техника была у каждого курсанта на занятиях, а не только в специализированных классах и лабораториях. Больше разнообразных тренажеров, действующих макетов, наглядно демонстрирующих работу технических систем, технологических процессов, производственных процедур и т.п.

–Действительно хороший вопрос, планов – громадье… Хотелось бы побыстрее осуществить мечту о строительстве нового учебного корпуса, дополнительного общежития для курсантов и молодых специалистов, построить для ребят спортивный комплекс с современным крытым бассейном и с современной зоной психолого-физиологической разгрузки.

В связи с ежегодным увеличением набора курсантов остро стоит вопрос о необходимости значительного расширения учебно-лабораторной базы и, конечно же, объектов соцкультбыта. Это не только на территории, которую Вы сегодня посетили, но и на территориях филиалов. Уже требуют капитального и текущего ремонта многие сооружения и объекты училищной инфраструктуры вообще, чтобы достойно выглядеть на фоне других учебных заведений города и региона в целом. Создать наиболее комфортные бытовые условия проживания для курсантов и молодых специалистов не только на главной базе, но и во всех наших филиалах. Чтобы компьютерная техника была у каждого курсанта на занятиях, а не только в специализированных классах и лабораториях. Больше разнообразных тренажеров, действующих макетов, наглядно демонстрирующих работу технических систем, технологических процессов, производственных процедур и т.п.

– Какое участие в деятельности УВАУ ГА принимают региональные органы власти, ведь Ульяновск – центр авиатранспортной промышленности России? В связи с этим и еще один вопрос – о недавно прошедшем МАТФ-2012. Что этот форум значит для Вашего коллектива?

– В целях реализации «Плана мероприятий по выполнению поручений Правительства Ульяновской области по итогам еще «Первого Международного авиатранспортного форума» (2010 г.) и пунктуального исполнения соглашения с ЗАО «Газпромнефть-Аэро» с 1 сентября 2011 года мы ввели в работу Центр подготовки специалистов по авиатопливообеспечению. В нем осуществляется первоначальная подготовка и повышение квалификации специалистов по одной из новых специализаций, о которой я уже упоминал.

Международный авиатранспортный форум (МАТФ-2012) – это один из новых позитивных шагов в сторону интеграции в сообществе единомышленников, болеющих за восстановление былой мощи нашей авиации и национального авиапрома – очень хороший пример для подражания, я считаю, для других регионов страны. Все что происходило в рамках форума, все это делалось с одобрения, а во многом и под личным руководством нашего губернатора С.И. Морозова. Это один из активнейших руководителей региона, который находит новые организационные, экономические решения и предлагает не на словах, а на деле осуществлять частно-государственное партнерство в области авиастроения, развития транспортной инфраструктуры, при подготовке кадров. Тем более, что у нас в Ульяновской области имеется для этого достаточно хороший потенциал. Всем участникам форума было предложено использовать наши промышленные территории и транспортную сеть как особую экономическую зону, но в целях возрождения авиастроения нашей страны и более активного и комплексного использования водного, автомобильного, железнодорожного и, конечно же, авиационного транспорта. В процессе проведения мероприятий МАТФ-2012 было проведено более 20 конференций, деловых переговоров, дискуссий и «круглых столов» («Авиапанорама» №4-2012. Прим. ред.), подписано более 10 соглашений о сотрудничестве, в том числе непосредственно и с нашим участием. Нам по душе, когда подобные мероприятия проходят с участием нашего личного состава, с привлечением нашего оборудования, на наших площадях – это подтягивает, мобилизует, активизирует и одновременно сплачивает коллектив. В такой работе и рождается понятие – единомышленники.

– В целях реализации «Плана мероприятий по выполнению поручений Правительства Ульяновской области по итогам еще «Первого Международного авиатранспортного форума» (2010 г.) и пунктуального исполнения соглашения с ЗАО «Газпромнефть-Аэро» с 1 сентября 2011 года мы ввели в работу Центр подготовки специалистов по авиатопливообеспечению. В нем осуществляется первоначальная подготовка и повышение квалификации специалистов по одной из новых специализаций, о которой я уже упоминал.

Международный авиатранспортный форум (МАТФ-2012) – это один из новых позитивных шагов в сторону интеграции в сообществе единомышленников, болеющих за восстановление былой мощи нашей авиации и национального авиапрома – очень хороший пример для подражания, я считаю, для других регионов страны. Все что происходило в рамках форума, все это делалось с одобрения, а во многом и под личным руководством нашего губернатора С.И. Морозова. Это один из активнейших руководителей региона, который находит новые организационные, экономические решения и предлагает не на словах, а на деле осуществлять частно-государственное партнерство в области авиастроения, развития транспортной инфраструктуры, при подготовке кадров. Тем более, что у нас в Ульяновской области имеется для этого достаточно хороший потенциал. Всем участникам форума было предложено использовать наши промышленные территории и транспортную сеть как особую экономическую зону, но в целях возрождения авиастроения нашей страны и более активного и комплексного использования водного, автомобильного, железнодорожного и, конечно же, авиационного транспорта. В процессе проведения мероприятий МАТФ-2012 было проведено более 20 конференций, деловых переговоров, дискуссий и «круглых столов» («Авиапанорама» №4-2012. Прим. ред.), подписано более 10 соглашений о сотрудничестве, в том числе непосредственно и с нашим участием. Нам по душе, когда подобные мероприятия проходят с участием нашего личного состава, с привлечением нашего оборудования, на наших площадях – это подтягивает, мобилизует, активизирует и одновременно сплачивает коллектив. В такой работе и рождается понятие – единомышленники.

– По Вашему мнению, у подрастающего поколения, среди выпускников школ, авиационные профессии сегодня являются престижными, как это было, например, в 30-е или хотя бы в 70-е годы прошлого столетия…

– Можно понять Вашу оговорку, в последние годы в большой моде банкиры, финансисты, юристы, топ-менеджеры экономического блока, то есть профессии, в основе которых, в первую очередь, лежат гуманитарные науки, более доступные общему усвоению при изучении. Многим еще кажется, эти специальности дают больше перспектив при реализации амбициозных планов на будущее, на предоставление финансовых благ по сравнению с авиационными профессиями, то вероятнее всего «стрелка предпочтительности» может показывать не в сторону номенклатуры наших авиационных профессий. Но это на первый взгляд… Мы понимаем, что авиационная романтика сегодня представляется не так ярко, как в прошлые времена на киноэкране, в литературе, да и в процессе общего образования за школьной партой. Времена, говорят, другие… Однако еще (а теперь, можно сказать, уже) у многих юношей и девушек возникает искренняя потребность испытать свои силы, попробовать себя в авиационных профессиях, в транспортной авиационной системе экономического развития государства. Одни из них приходят к нам, как продолжатели семейной традиции, другие увлечены романтикой неба, третьи – уже получили минимальный опыт первоначального общения с авиационной техникой в авиамодельных кружках, в специальных авиационных классах общеобразовательных школ, в аэроклубах.

Вот и получается, конкурс абитуриентов, желающих поступить к нам учиться, особенно в последние 5–6 лет, растет. Безусловно, есть и специфика, к примеру, при поступлении на летное обучение – необходимо пройти жесткий медико-психологический отбор. При этом, если до медкомиссии на летном отделении конкурс по документам может превышать 10–12 человек на место, то после медицинской экспертизы, эта цифра резко снижается, может составлять только 2–3 претендента на одно предлагаемое учебное место. Понятно, что есть своя специфика отбора и для авиационных диспетчеров, для авиационных поисковиков-спасателей. В этом и заключается особенность обучения в нашем учебном заведении. Перед нами стоит всегда задача отбора среди желающих проходить обучение у нас через призму наличия здоровья, физической подготовки кандидатов в сочетании с оценкой их интеллекта. Если коротко ответить на вопрос, престижны ли авиационные профессии в нашем регионе, то мой ответ однозначный – да.

– У Вас есть еще одно замечательное «подразделение» в структуре училища – музейный комплекс, для авиатранспортной отрасли России это уникальная историческая площадка для будущих поколений, как удается сохранить такое богатство?

– Головной музей истории гражданской авиации был создан в г. Ульяновске при Центре ГА СЭВ (в настоящее время Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) приказом Министра гражданской авиации от 1.06.1983г. за № 97. В 1984 году были приняты «Положение о музее» и «Положение о ремонте и реставрации авиатехники». В 1989 году музею присвоено звание «Народный музей». Как музей истории гражданской авиации, он зарегистрирован 14 июня 1990 года и является частью секции научно-технических музеев Российского комитета Международного совета музеев. Фонды музея насчитывают 9290 единиц хранения. В здании учебно-научного комплекса развернута экспозиция, которая постоянно обновляется и дополняется документально-иллюстрированным материалом. На аэродроме выделен участок в 18 гектар для размещения авиационной техники и крупных экспонатов.

Следует иметь в виду, что музей создавался не одним поколением авиаторов нашего государства. Самое непосредственное участие в создании музея принимали работники Центра ГА СЭВ, а затем и курсанты учебных заведений отрасли («Авиапанорама» №6-2007. Прим. ред.).

В настоящее время музей является научно-методическим учреждением и используется в качестве учебной базы для изучения авиационной техники и истории ее развития при проведении учебных занятий с обучаемыми. Курсанты некоторых специальностей проходят в музее преддипломную практику. Музей является уникальной базой, на которой проводится большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также профориентационная работа, направленная на привлечение молодежи в гражданскую авиацию.

Сейчас рассматривается вопрос о создании на базе существующего Головного отраслевого музея гражданской авиации Ульяновского ВАУ ГА, Федерального бюджетного учреждения культуры – Национального музея авиации.

Создание на базе музея самостоятельного Федерального учреждения культуры, на наш взгляд, может отрицательно сказаться на его дальнейшей работе. В значительной степени может быть нарушена сама идея сохранения исторического наследия в области авиации и его профессиональной поддержки, а также периодического пополнения образцами и техническими объектами со стороны нашего учебного заведения, имеющего уникальные реальные и технические возможности, а также соответствующую производственную и ремонтно-восстановительную базу. Например, в 1990-е годы (уже прошлого столетия) коллективу нашего учебного заведения, несмотря на разного рода посягательства на музей, удалось с большим трудом не только сохранить уникальные экспонаты, но и пополнить его фонды новыми образцами потому, что мы были единым рабочим организмом.

На наш взгляд, выведение Головное отраслевого музея из структуры УВАУ ГА в другое ведомство технологически затруднит его работу и может привести к потере музея вообще, как это произошло, например, с музеем на Ходынке в Москве.

– Можно понять Вашу оговорку, в последние годы в большой моде банкиры, финансисты, юристы, топ-менеджеры экономического блока, то есть профессии, в основе которых, в первую очередь, лежат гуманитарные науки, более доступные общему усвоению при изучении. Многим еще кажется, эти специальности дают больше перспектив при реализации амбициозных планов на будущее, на предоставление финансовых благ по сравнению с авиационными профессиями, то вероятнее всего «стрелка предпочтительности» может показывать не в сторону номенклатуры наших авиационных профессий. Но это на первый взгляд… Мы понимаем, что авиационная романтика сегодня представляется не так ярко, как в прошлые времена на киноэкране, в литературе, да и в процессе общего образования за школьной партой. Времена, говорят, другие… Однако еще (а теперь, можно сказать, уже) у многих юношей и девушек возникает искренняя потребность испытать свои силы, попробовать себя в авиационных профессиях, в транспортной авиационной системе экономического развития государства. Одни из них приходят к нам, как продолжатели семейной традиции, другие увлечены романтикой неба, третьи – уже получили минимальный опыт первоначального общения с авиационной техникой в авиамодельных кружках, в специальных авиационных классах общеобразовательных школ, в аэроклубах.

Вот и получается, конкурс абитуриентов, желающих поступить к нам учиться, особенно в последние 5–6 лет, растет. Безусловно, есть и специфика, к примеру, при поступлении на летное обучение – необходимо пройти жесткий медико-психологический отбор. При этом, если до медкомиссии на летном отделении конкурс по документам может превышать 10–12 человек на место, то после медицинской экспертизы, эта цифра резко снижается, может составлять только 2–3 претендента на одно предлагаемое учебное место. Понятно, что есть своя специфика отбора и для авиационных диспетчеров, для авиационных поисковиков-спасателей. В этом и заключается особенность обучения в нашем учебном заведении. Перед нами стоит всегда задача отбора среди желающих проходить обучение у нас через призму наличия здоровья, физической подготовки кандидатов в сочетании с оценкой их интеллекта. Если коротко ответить на вопрос, престижны ли авиационные профессии в нашем регионе, то мой ответ однозначный – да.

– У Вас есть еще одно замечательное «подразделение» в структуре училища – музейный комплекс, для авиатранспортной отрасли России это уникальная историческая площадка для будущих поколений, как удается сохранить такое богатство?

– Головной музей истории гражданской авиации был создан в г. Ульяновске при Центре ГА СЭВ (в настоящее время Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) приказом Министра гражданской авиации от 1.06.1983г. за № 97. В 1984 году были приняты «Положение о музее» и «Положение о ремонте и реставрации авиатехники». В 1989 году музею присвоено звание «Народный музей». Как музей истории гражданской авиации, он зарегистрирован 14 июня 1990 года и является частью секции научно-технических музеев Российского комитета Международного совета музеев. Фонды музея насчитывают 9290 единиц хранения. В здании учебно-научного комплекса развернута экспозиция, которая постоянно обновляется и дополняется документально-иллюстрированным материалом. На аэродроме выделен участок в 18 гектар для размещения авиационной техники и крупных экспонатов.

Следует иметь в виду, что музей создавался не одним поколением авиаторов нашего государства. Самое непосредственное участие в создании музея принимали работники Центра ГА СЭВ, а затем и курсанты учебных заведений отрасли («Авиапанорама» №6-2007. Прим. ред.).

В настоящее время музей является научно-методическим учреждением и используется в качестве учебной базы для изучения авиационной техники и истории ее развития при проведении учебных занятий с обучаемыми. Курсанты некоторых специальностей проходят в музее преддипломную практику. Музей является уникальной базой, на которой проводится большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а также профориентационная работа, направленная на привлечение молодежи в гражданскую авиацию.

Сейчас рассматривается вопрос о создании на базе существующего Головного отраслевого музея гражданской авиации Ульяновского ВАУ ГА, Федерального бюджетного учреждения культуры – Национального музея авиации.

Создание на базе музея самостоятельного Федерального учреждения культуры, на наш взгляд, может отрицательно сказаться на его дальнейшей работе. В значительной степени может быть нарушена сама идея сохранения исторического наследия в области авиации и его профессиональной поддержки, а также периодического пополнения образцами и техническими объектами со стороны нашего учебного заведения, имеющего уникальные реальные и технические возможности, а также соответствующую производственную и ремонтно-восстановительную базу. Например, в 1990-е годы (уже прошлого столетия) коллективу нашего учебного заведения, несмотря на разного рода посягательства на музей, удалось с большим трудом не только сохранить уникальные экспонаты, но и пополнить его фонды новыми образцами потому, что мы были единым рабочим организмом.

На наш взгляд, выведение Головное отраслевого музея из структуры УВАУ ГА в другое ведомство технологически затруднит его работу и может привести к потере музея вообще, как это произошло, например, с музеем на Ходынке в Москве.

– Недавние десятилетия в отечественной истории – едва ли не в самой большей мере ударили по авиационной отрасли. Но все мы стали как-то черствее – проблемы стали трогать меньше, видимо, выработалась внутренняя защита или привычка. С другой стороны, замалчивание трудностей тоже не на пользу делу. Какие проблемы сегодня Вас волнуют более всего?

– В настоящее время существенно усложняют организацию учебно-летного процесса и существования вообще учебного заведения следующие проблемы:

1. Низкая заработная плата командно-летного, летно-инструк¬торского, профессорско-препо¬да¬ва¬тель¬ского, ин¬женер¬но-технического состава, что не позволяет привлечь в учебно-летный процесс молодых и опытных специалистов высокой квалификации. Средняя зарплата ППС в училище составляет около 15 тыс. рублей. Средняя заработная плата летного состава составляет 40–50 тыс. рублей, тогда как в ведущих авиационных компаниях заработная плата рядовых командиров составляет далеко за 100–150 тыс. рублей в месяц.

На летных тренажерах возраст большинства инструкторов превышает 70 лет, возраст ИТС превышает 50 лет. Самая главная причина невозможности обновления личного состава и привлечения новых работников – низкая оплата труда работников тренажерного центра (около 12–14 тыс. рублей). Для рыночной экономической политики это существенный фактор – материальное благополучие всех работников учебного заведения.

2. Не менее актуальна проблема обеспечения требуемого уровня безопасности полетов и качества транспортного обслуживания населения в регионе – на сегодняшний день остро стоит вопрос о дальнейшей эксплуатации искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) аэропортового комплекса «Баратаевка»

(г. Ульяновск). На ИВПП с 1978 года не проводилось капитального ремонта вообще. Состояние аэродромных плит критическое, если можно так выразиться, эксплуатация аэродрома осуществляется специалистами на свой страх и риск на грани возможного. Притом, что ИВПП аэропортового комплекса является базовой для выполнения учебных полетов и регулярных рейсов ОАО «Аэропорт Ульяновск», который носит имя нашего великого земляка и писателя Н.М. Карамзина.

Кое-что из проблематики мы с Вами уже обсуждали по ходу беседы чуть раньше, проблем у каждого современного руководителя всегда много, только надо уметь их ранжировать, распределять по ячейкам оперативной памяти, чтоб была возможность постоянно держать их на контроле, по возможности реализовывать, хотя бы частично, а затем вновь к ним возвращаться при благоприятных на то обстоятельствах. Главное – работать и работать, не останавливаться на достигнутом.

– В настоящее время существенно усложняют организацию учебно-летного процесса и существования вообще учебного заведения следующие проблемы:

1. Низкая заработная плата командно-летного, летно-инструк¬торского, профессорско-препо¬да¬ва¬тель¬ского, ин¬женер¬но-технического состава, что не позволяет привлечь в учебно-летный процесс молодых и опытных специалистов высокой квалификации. Средняя зарплата ППС в училище составляет около 15 тыс. рублей. Средняя заработная плата летного состава составляет 40–50 тыс. рублей, тогда как в ведущих авиационных компаниях заработная плата рядовых командиров составляет далеко за 100–150 тыс. рублей в месяц.

На летных тренажерах возраст большинства инструкторов превышает 70 лет, возраст ИТС превышает 50 лет. Самая главная причина невозможности обновления личного состава и привлечения новых работников – низкая оплата труда работников тренажерного центра (около 12–14 тыс. рублей). Для рыночной экономической политики это существенный фактор – материальное благополучие всех работников учебного заведения.

2. Не менее актуальна проблема обеспечения требуемого уровня безопасности полетов и качества транспортного обслуживания населения в регионе – на сегодняшний день остро стоит вопрос о дальнейшей эксплуатации искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) аэропортового комплекса «Баратаевка»

(г. Ульяновск). На ИВПП с 1978 года не проводилось капитального ремонта вообще. Состояние аэродромных плит критическое, если можно так выразиться, эксплуатация аэродрома осуществляется специалистами на свой страх и риск на грани возможного. Притом, что ИВПП аэропортового комплекса является базовой для выполнения учебных полетов и регулярных рейсов ОАО «Аэропорт Ульяновск», который носит имя нашего великого земляка и писателя Н.М. Карамзина.

Кое-что из проблематики мы с Вами уже обсуждали по ходу беседы чуть раньше, проблем у каждого современного руководителя всегда много, только надо уметь их ранжировать, распределять по ячейкам оперативной памяти, чтоб была возможность постоянно держать их на контроле, по возможности реализовывать, хотя бы частично, а затем вновь к ним возвращаться при благоприятных на то обстоятельствах. Главное – работать и работать, не останавливаться на достигнутом.

– Еще по одному вопросу хотелось бы узнать Ваше мнение – возможность использовать в учебных целях единый тип авиационной техники, это только благое желание или насущное и реальное требование нашего времени?

– Действительно, острый дискуссионный, но практически значимый вопрос. Однозначно ответить не получится, но Вы, как специалист, нас поймете… Дело в том, что с развитием авиационной техники постоянно меняются и основные требования к учебно-тренировочным воздушным судам, то что было подходящим для обучения курсантов в 1970–1980-е годы, сегодня, к сожалению, устарело. Они могут только частично удовлетворять и нас, и наших потенциальных заказчиков, хотя для получения азов в технике пилотирования, самолетовождении, получения мировоззрения по обеспечению безопасности выполнения полетных заданий, имеющаяся авиатехника может еще многие годы удовлетворять основным целевым установкам. Но вот будет ли она в необходимом объеме формировать подходы к эксплуатации современных, электронно-насыщенных, с высокоавтоматизированными процессами в системах управления и обеспечения всей деятельности воздушных судов – это сегодня, пожалуй, один из сложных для понимания вопросов. Мнения по этому поводу разные. Однако несколько лет назад, на уровне руководства Росавиации положение дел с учебно-тренировочными воздушными судами рассматривалось на методических сборах и на коллегии. Были обсуждены многие нюансы, отработаны предложения, утверждены решения, часть из которых была «спущена» к нам и для исполнения, и для доработки, но затем, как часто бывает, вмешались экономические реалии. Желания, благие намерения были заменены или существенно скорректированы, сегодня имеем то, что имеем… Хотя, надо отдать должное, тренажная аппаратура для подготовки пилотов, как я уже отмечал, у нас на высоком уровне, что позволяет нам компенсировать некоторые недостатки практического обучения курсантов на аэродроме. Более конкретнее говорить сегодня не буду, на это есть, по меньшей мере, две причины: дефицит времени и это настолько глобальный вопрос, что целесообразно его обсуждать в более широком кругу, с привлечением всего состава ректората. Скажу только, что типаж и количество воздушных судов, которыми мы на сегодня располагаем – достаточны для решения поставленных учебных задач. Подчеркну – на сегодня.

– Действительно, острый дискуссионный, но практически значимый вопрос. Однозначно ответить не получится, но Вы, как специалист, нас поймете… Дело в том, что с развитием авиационной техники постоянно меняются и основные требования к учебно-тренировочным воздушным судам, то что было подходящим для обучения курсантов в 1970–1980-е годы, сегодня, к сожалению, устарело. Они могут только частично удовлетворять и нас, и наших потенциальных заказчиков, хотя для получения азов в технике пилотирования, самолетовождении, получения мировоззрения по обеспечению безопасности выполнения полетных заданий, имеющаяся авиатехника может еще многие годы удовлетворять основным целевым установкам. Но вот будет ли она в необходимом объеме формировать подходы к эксплуатации современных, электронно-насыщенных, с высокоавтоматизированными процессами в системах управления и обеспечения всей деятельности воздушных судов – это сегодня, пожалуй, один из сложных для понимания вопросов. Мнения по этому поводу разные. Однако несколько лет назад, на уровне руководства Росавиации положение дел с учебно-тренировочными воздушными судами рассматривалось на методических сборах и на коллегии. Были обсуждены многие нюансы, отработаны предложения, утверждены решения, часть из которых была «спущена» к нам и для исполнения, и для доработки, но затем, как часто бывает, вмешались экономические реалии. Желания, благие намерения были заменены или существенно скорректированы, сегодня имеем то, что имеем… Хотя, надо отдать должное, тренажная аппаратура для подготовки пилотов, как я уже отмечал, у нас на высоком уровне, что позволяет нам компенсировать некоторые недостатки практического обучения курсантов на аэродроме. Более конкретнее говорить сегодня не буду, на это есть, по меньшей мере, две причины: дефицит времени и это настолько глобальный вопрос, что целесообразно его обсуждать в более широком кругу, с привлечением всего состава ректората. Скажу только, что типаж и количество воздушных судов, которыми мы на сегодня располагаем – достаточны для решения поставленных учебных задач. Подчеркну – на сегодня.

– В заключение, несколько слов об общих результатах работы Вашего коллектива за последнее время…

– Темпы развития образовательного учреждения за последние пять лет, включая 2011 год, свидетельствуют о следующем:

– набор курсантов-пилотов по программам высшего профессионального образования увеличился с 73 до 225 человек, т.е. более чем в 3 раза;

– общий набор курсантов и студентов (на все специальности) по очной и заочной формам обучения возрос с 353 до 721 человека, т.е. более чем в 2 раза;

– вообще контингент курсантов и студентов (т.н. переменный состав) увеличился с 1584 до 3154 человек, т.е. в 2 раза.

В 2012 году нами вместе с филиалами было выпущено 682 специалиста, в том числе:

– по программам высшего профессионального образования (ВПО) – 342 человека;

– по программам среднего профессионального образования (СПО) – 340 человек.

В 2012 году для обучения нами принято 1099 человек, в том числе:

– по программам ВПО – 533 человека;

– по программам СПО – 566 человек.

Всего в текущем учебном году у нас обучается более 5 тысяч студентов и курсантов.

– Темпы развития образовательного учреждения за последние пять лет, включая 2011 год, свидетельствуют о следующем:

– набор курсантов-пилотов по программам высшего профессионального образования увеличился с 73 до 225 человек, т.е. более чем в 3 раза;

– общий набор курсантов и студентов (на все специальности) по очной и заочной формам обучения возрос с 353 до 721 человека, т.е. более чем в 2 раза;

– вообще контингент курсантов и студентов (т.н. переменный состав) увеличился с 1584 до 3154 человек, т.е. в 2 раза.

В 2012 году нами вместе с филиалами было выпущено 682 специалиста, в том числе:

– по программам высшего профессионального образования (ВПО) – 342 человека;

– по программам среднего профессионального образования (СПО) – 340 человек.

В 2012 году для обучения нами принято 1099 человек, в том числе:

– по программам ВПО – 533 человека;

– по программам СПО – 566 человек.

Всего в текущем учебном году у нас обучается более 5 тысяч студентов и курсантов.

– Сергей Иванович, спасибо за предоставленную возможность еще раз встретиться с Вами и так подробно поговорить об учебном заведении, которое вот уже многие годы Вы успешно возглавляете.

– Я думаю, что все, о чем мы беседовали – и начинания, и кропотливый труд всего нашего коллектива на пути «становления на крыло» современного национального авиационного сознания – действительно заслуживают внимания и поддержки. Несмотря ни на что есть твердая уверенность в том, что в России сохраниться собственная авиационная транспортная система, которая будет способна эффективно и полноценно функционировать в текущих экономических условиях.

– Я думаю, что все, о чем мы беседовали – и начинания, и кропотливый труд всего нашего коллектива на пути «становления на крыло» современного национального авиационного сознания – действительно заслуживают внимания и поддержки. Несмотря ни на что есть твердая уверенность в том, что в России сохраниться собственная авиационная транспортная система, которая будет способна эффективно и полноценно функционировать в текущих экономических условиях.

– Еще раз благодарю за интервью. Хочется верить, что специалисты российской авиатранспортной отрасли, прошедшие подготовку в системе Ульяновского федерального государственного образовательного учреждения, так и просится добавить – национального, будут с честью выполнять свой профессиональный долг.